为积极引导我省生猪屠宰行业科学、有序、有效转型升级和高质量发展,提高肉品供给和质量安全水平,保障人民群众身体健康,根据新修订《中华人民共和国畜牧法》、国务院《生猪屠宰管理条例》《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》等法律法规和政策文件,结合我省实际,制订本规划。

一、发展现状

(一)发展成效

1.标准化水平持续提升。2015年,我省在全国率先启动生猪定点屠宰企业标准化建设,从设施标准化、环境整洁化、生产规范化、检测科学化、处理无害化、监管常态化等6个方面提升标准化建设水平。截至2022年底,全省10家生猪定点屠宰企业获评“全国生猪屠宰标准化示范厂”,位列全国前列,16家生猪定点屠宰企业获评“省级生猪屠宰标准化厂”,带动引领全省生猪定点屠宰企业标准化水平大幅提高。

2.规模化水平大幅提高。深入开展生猪定点屠宰企业审核清理、注销“空壳企业”和“休眠企业”等行动,加速淘汰落后屠宰产能和不达标企业,自2019年至2022年底,全省生猪定点屠宰企业由434家压减至239家。2022年,全省生猪屠宰总量达1362.14万头,年屠宰量10万头以上企业达到29家,年屠宰量50万头以上企业达到10家,年屠宰量2万头以上规模企业(84家)屠宰量占比达到88%,基本形成大中型企业为主导、小型厂点为补充的发展格局。

3.质量安全水平提升明显。2019年以来,全省持续开展“扫雷”“铁拳”“打非治违”等专项行动,加强部门联动,畅通举报渠道,始终保持高压严打态势,私屠滥宰等违法屠宰行为得到明显遏制。统一生猪定点屠宰企业十六项质量安全基本管理制度,屠宰全过程管理进一步强化,24家生猪定点屠宰企业通过ISO9000、ISO22000和HACCP等体系认证。2022年,全省生猪屠宰环节肉品质量风险监测抽检506批猪肉样品,检测合格率达到99.4%,有效保障了人民群众的食肉安全。

(二)主要问题

1.布局不合理,产业结构不平衡。生猪屠宰产能在平原地区分布较为密集,在山区、坝上地区部分县(市、区)尚未设立生猪定点屠宰企业,养殖与屠宰产能不匹配,区域性产能过剩和产能不足同时存在。

2.代宰比重大,主体责任不清。全省现有代宰(混宰)生猪定点屠宰企业142家,占全省生猪屠宰企业总数的59.4%。部分代宰企业发展动力不足,主体责任意识淡薄,管理粗放,屠宰工艺落后。

3.产业链条短,发展后劲不足。全省239家生猪定点屠宰企业,80%以上以白条销售为主,深加工不足。仅有5家为养殖、屠宰、深加工一体化企业,10家为屠宰、分割、熟食加工企业。屠宰与种植、养殖、深加工衔接不紧密,易受上下游产业波动影响,抗风险能力弱。

4.知名品牌少,市场竞争力不强。目前全省仅49家生猪定点屠宰企业注册有自己的商标,占全部企业的20.5%。国内知名品牌只有鑫汪记、宏都、大红门、千喜鹤等少数几家,其余190家企业无自有品牌,缺乏市场竞争力。

二、总体要求

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院和省委、省政府有关畜牧业高质量发展和食品安全的总体部署,坚持“优布局、调结构、稳供给、强监管、促发展”的工作思路,以推进机械化屠宰、品牌化经营、冷链化流通、冰鲜化上市、信息化管理为主攻方向,调控企业数量、落实屠宰规范、提高产品质量,抢抓京津冀一体化发展机遇,不断提升生猪屠宰行业高质量发展水平。

(二)基本原则

1.优化配置,合理布局。综合考虑生猪养殖规模、动物疫病防控、市场消费水平、交通运输条件、城镇建设规划等多种因素,合理布局生猪定点屠宰企业。规划指标明确到市,各县数量由市统筹调配。

2.扶大抑小,减数控量。设立生猪定点屠宰厂应高于国家限制的设计屠宰量,且符合生猪屠宰行业发展规划。严控指标,优先保障新建养殖、屠宰、深加工一体化、集团化发展企业。鼓励现有生猪定点屠宰点升级为厂,定点屠宰点只减不增。

3.提升品质,打造品牌。强化质量安全主体责任,实施全过程质量管控,推行先进屠宰储运技术,发展精细分割和深加工。鼓励企业注册品牌,实施品牌化经营,培育壮大河北肉品品牌。

4.稳定生产,保障供给。健全应急保障制度,推进产销对接,畅通肉品流通渠道,提高生猪产品生产供应能力。依据市场供求情况,合理调节产能,满足肉品消费需求。

(三)发展目标

到2025年,全省自营企业数量占比达到50%以上,建成国家生猪屠宰标准化示范厂12家、省级生猪屠宰标准化厂20家,规模以上屠宰企业产能占比达到90%以上。生猪屠宰布局与养殖布局基本匹配,结构性屠宰产能过剩问题明显好转。

到2030年,全省生猪定点屠宰企业总量控制在300家以内,自营企业数量占比达到80%以上,建成国家生猪屠宰标准化示范厂17家、省级生猪屠宰标准化厂25家,规模以上屠宰企业产能占比达到95%以上。生猪屠宰行业与养殖、加工深度融合,生猪产品品类丰富、特色鲜明,成为京、津、雄安市场第一品牌。

(四)规划设置

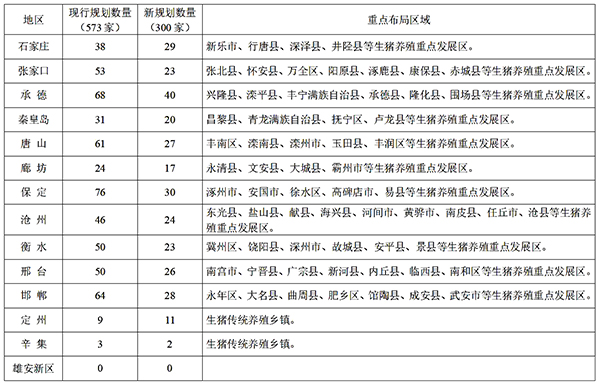

按照新《生猪屠宰管理条例》要求,结合我省实际,对现行生猪定点屠宰厂、点设置规划进行大幅压减,由573家压减为300家(含现有98家生猪定点屠宰点),逐步淘汰落后屠宰产能,提高新设立企业建设标准。分布如下:

三、主要任务

(一)科学规划,优化产业布局。推进生猪屠宰加工向产地下沉、与销区对接、向园区集中。现有生猪定点屠宰企业在规划中保留,新增屠宰产能向各市、县生猪养殖重点发展区聚集,与生猪养殖主体建立稳定的合作关系,发展一体化经营,实现就地就近屠宰,减少生猪活体运输流动。着力打造环京津地区生猪屠宰加工产业集群,对接京、津、雄安市场。加大屠宰产业园区建设力度,提升屠宰产业资源节约、环境友好水平,逐步形成生产与加工、产品与市场、企业与农户协调发展新格局。

(二)示范创建,提升企业标准。生猪定点屠宰企业设立应当符合《生猪屠宰管理条例》规定的条件和规划设置要求。鼓励新建屠宰企业建设冷藏储备库、低温分割车间等冷藏加工设施,完善冷链物流配送体系,在重点部位加装视频追溯系统,开展ISO9000、ISO22000和HACCP等体系认证。深入开展生猪定点屠宰企业资格审核清理和生猪屠宰标准化建设活动,推动屠宰企业加快实现质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化和排放处理无害化。

(三)紧接市场,优化产品结构。引导屠宰企业开展技术创新、品质创新和产品创新,主动适应中央厨房、电商经营等新业态,发展特色产品,满足城乡不同层次消费需求。支持企业发展精深加工,降低白条上市比重,加大血、骨、脏器、毛、皮等副产品综合利用力度,提升产品附加值。鼓励企业注册自有品牌,积极申报绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证,实施品牌化、差异化销售,提升产品档次和市场竞争力。

(四)明确责任,确保质量安全。强化生猪屠宰企业质量安全第一责任人意识,代宰的要与代宰户全部签订委托屠宰协议,委托处理病死猪(或病害产品)的要与无害化处理厂签订委托处理协议。生猪屠宰企业要严格落实《生猪屠宰质量管理规范》,配齐兽医卫生检验人员,落实肉品品质同步检验,严格非洲猪瘟和“瘦肉精”自检,建立生猪进厂到产品出厂全过程肉品质量管理制度,做到生猪来源可识别、产品流向可查证、质量责任可追溯。

(五)强化监管,严打违法行为。加强新设立生猪定点屠宰企业规划布局审核,严查未批先建等违法行为。强化屠宰环节风险监测,开展风险评估和预警,前移屠宰监管关口。严格日常监管,开展专项整治,落实“双随机一公开”,严厉打击私屠滥宰、注水或注入其他物质行为。建立屠宰违法有奖举报制度,公布举报电话,鼓励群众举报监督,形成社会共治的良好氛围。强化行政执法与刑事司法衔接,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关依法查处,严禁“以罚代刑”,杜绝“屡罚屡犯”。

四、保障措施

(一)加强组织领导。各市(含定州、辛集市)人民政府要切实加强对本规划实施的组织领导,结合当地实际制订本地区发展规划,明确本市生猪定点屠宰厂的具体设置区域、数量分布等。各级农业农村部门牵头落实生猪屠宰行业发展规划,发展改革、公安、财政、生态环境等有关部门要在各自的职责范围内做好生猪屠宰行业管理工作,共同维护生猪屠宰市场秩序和消费安全,推动生猪屠宰行业转型升级,健康、有序、高质量发展。

(二)加大财政扶持。各市(含定州、辛集市)人民政府要加大财政支持力度,推动屠宰企业在生产工艺、设施设备、检验检疫、环境保护等方面开展标准化改造。积极推动将屠宰成套设施装备纳入农机购置与应用补贴范围,落实屠宰企业农产品初加工企业税收优惠,执行农产品初加工用电价格政策。统筹农业生产发展等现有资金,加强对生猪屠宰标准化示范创建和生猪产品冷链运输配送体系建设的支持。将屠宰环节病害畜禽无害化处理补贴资金纳入市、县财政预算。

(三)强化宣传引导。开展《中华人民共和国畜牧法》《生猪屠宰管理条例》《河北省畜禽屠宰管理办法》等法律法规的学习和宣传,教育引导屠宰企业和肉品经营者提高其守法经营和诚信经营意识。宣传我省知名屠宰企业和肉品消费常识,增强全社会肉品质量安全意识和品牌消费意识,引导群众培养科学的肉品消费观念和习惯,形成社会共治的良好氛围。

(四)严格督导考核。省农业农村部门将会同省有关部门,定期开展工作调度、督导检查,及时发现和解决规划实施工作中存在的问题。市级人民政府要将生猪屠宰行业发展情况纳入绩效考核,实施绩效管理,做到年初有部署、季度有检查、年终有考核。县级人民政府要加强对生猪屠宰管理相关部门的指导考核,奖优罚劣,提高工作积极性。